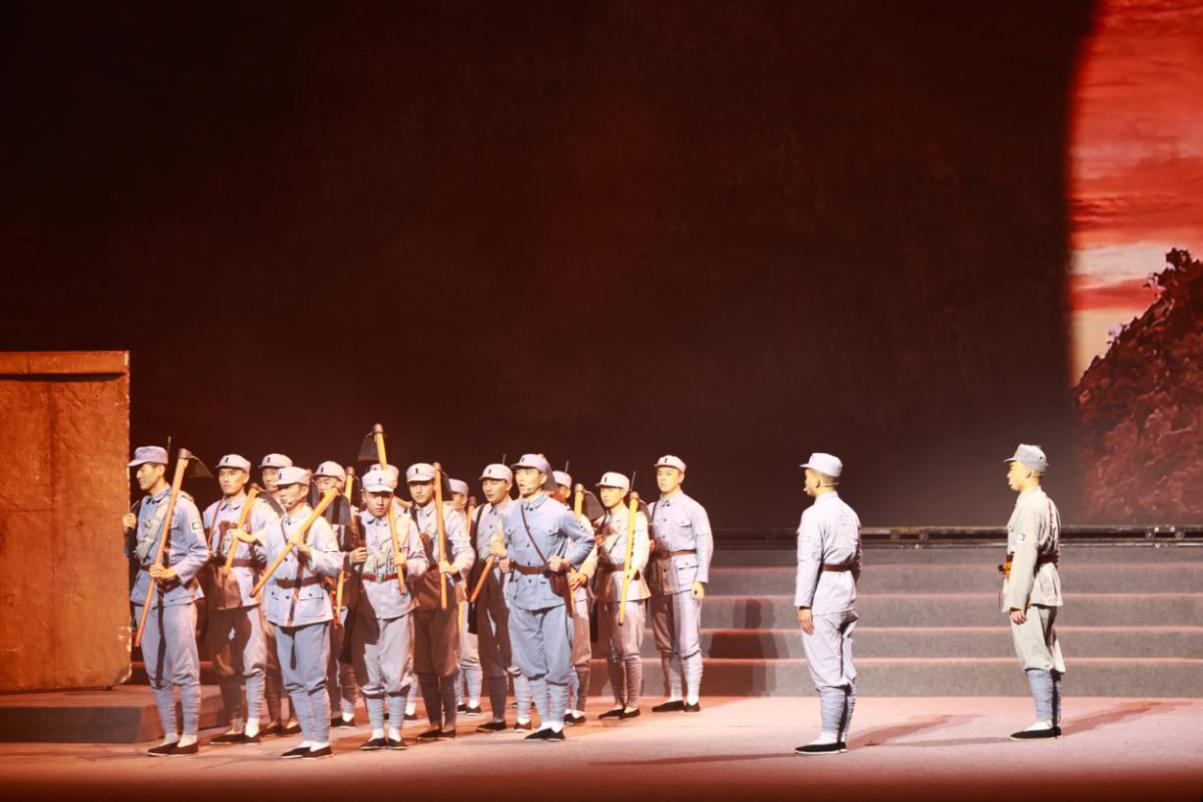

近日,联勤保障部队工程大学大型原创后勤军史话剧《红盾如磐》在校本部礼堂成功首演。

该剧以当代军校师生筹建“后勤军史展厅”的过程为明线,以人民军队的后勤工作和战斗事迹为暗线,再现了不同历史时期军队后勤“一切为了前线、一切为了胜利”的感人故事,讴歌了人民军队后勤工作依靠人民、团结群众、浴血奋战的崇高使命和精神追求。

序

四名军校学员(袁学敏、刘合勤、夏天、杨杰)承担大学后勤军史展厅设计任务,在设计方案争论不休之际,刘高原教员(刘合勤父亲)给出了指导意见,众人达成共识,并给展厅起了一个响亮的名字——“红盾如磐”。

第一幕:星火燎原

为了实现展厅可讲、可听、可看、可触摸,师生共同收集展现后勤精神的旧物,刘高原教员捐赠了刘为甘(刘高原爷爷)的一套红军军装,将众人的思绪拉回了土地革命时期那段峥嵘岁月……

穿上“第一套制式红军服”,一定能把革命的红旗插遍祖国大地,无往而不胜。

于都河畔的“生死木板”,“红军的命重要,还是我的棺材重要?”见证了党和军队与人民的血肉深情。

长征路上的“扁担银行”,“一分一文都是党的经费”,彰显了红军战士的忠诚与使命。

长征路上的军需处长把棉衣让给战友,铸就起了一座不朽的“雪山丰碑”。

第二幕:中流砥柱

师生来到革命圣地延安,找寻后勤军史展厅的线索。在张思德雕像前,袁学敏触景生情朗诵《为人民服务》,这时杨杰等人带来的一把镢头又让刘高原教员思绪万千,回忆起了刘为甘参加南泥湾大生产的那段艰辛日子……

“奉命军垦”的人民军队,喊出了“一把镢头一支枪,生产自救保中央”的铮铮誓言。

英勇的八路军战士“铸剑为犁”,将荒无人烟的南泥湾变成了陕北的好江南。

第三幕:铜墙铁壁

从陕北延安出发,师生又来到了汉中洋县龙亭村,这是田玉梅(刘高原奶奶)战斗过的地方。在中原突围那场战略转移行动中,田玉梅担任战地包扎所所长。刘高原教员就从龙亭村的一场战斗开始,一直讲到了淮海战役……

借被、还被、献被,一床新婚的“百合花”棉被,寄托了多少军民鱼水情,让人潸然泪下。

炮声轰隆震天响,“车轮滚滚”上战场,支前民工不畏牺牲,“一切为了前线,一切为了胜利”。

第四幕:保家卫国

回到学校,师生带回了一台纺车,夏天立下约定,一边纺线一边讲解。在讨论展厅后续选题时,杨杰等人犯了难,刘高原教员讲述了抗美援朝中刘为甘经历的铁血大动脉的故事,给他们指明了方向……

激战清川江,志愿军铁道兵修桥铺路,锻造出了“打不烂、炸不断”的“铁血大动脉”。

第五幕:心灵叩问

展厅首次开放,夏天却没有兑现“一边纺线一边讲解”的约定,认为自己没有办法做到上课、训练、展厅设计相统一,并与刘高原教员在观念上产生了激烈的冲突。

听完雷锋班第二十三任班长薛步瑞来校作的报告后,在寂静的角落里,夏天与雷锋同志跨越时空的心灵对话就此展开……

“心灵叩问”向雷锋,一个普通的汽车兵诠释了“干一行爱一行,专一行精一行”的敬业精神。

尾声

烈士纪念日,师生来到重庆歌乐山烈士陵园,向革命英雄敬献花篮。剧中英雄人物集体谢幕,喊出了属于他们的时代之声。

这部大型原创后勤军史话剧,融入艺术创作,展现后勤精神,实现同频共振。新时代联勤官兵肩负保障打赢崇高使命,要紧盯战场需求,紧跟时代步伐,传承和弘扬我军后勤工作光荣传统和优良作风,朝着实现建军一百年奋斗目标奋勇向前。

(通讯员:王见厚、苏柯、黄伟;摄影:张俊浩、张博宁、薛瑞麒、唐林声、贾烨林、于众、钟益萍)