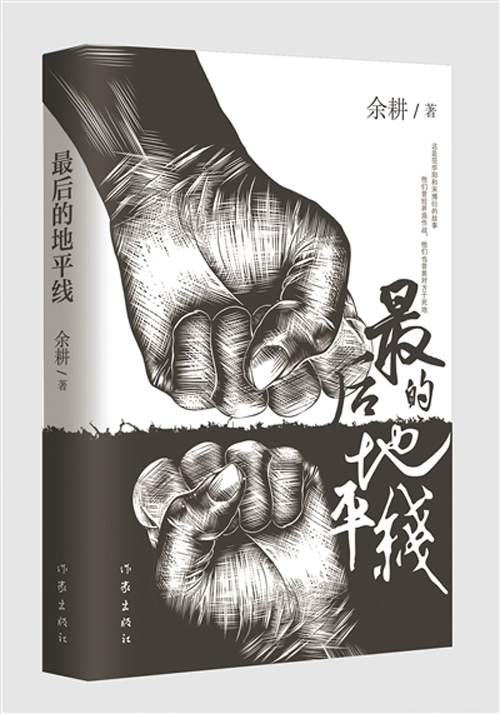

最新长篇小说《最后的地平线》出版

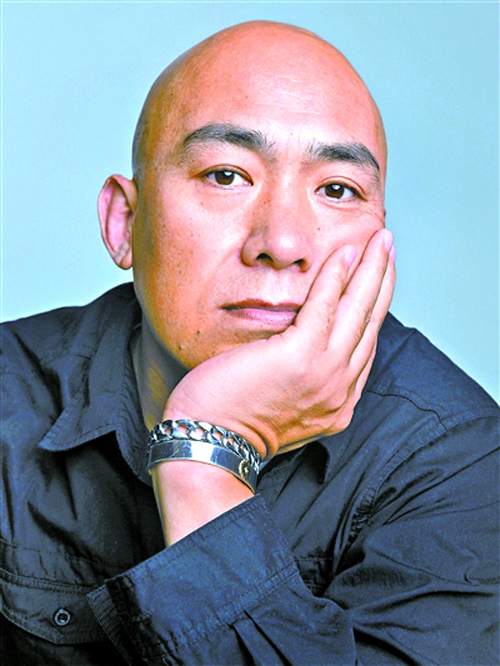

余耕:写作让我感受到自由和快乐

从余欢水、夏始之到余经纬,作家余耕用云淡风轻的笔调戳破现实中看似坚固的心垒,直击每个人内心的真实。近日,余耕最新长篇小说《最后的地平线》由作家出版社推出。

《最后的地平线》讲述范华阳和宋博衍是警校学生,大四到警局实习时,两人接触到一起恶性杀人抛尸案,两人给幕后主使聂怀盛设局,却不知聂怀盛知晓一切,局中局让两人失去所有,但是两人并没有被打倒,开始了反击。

余耕早年从事篮球训练,有过从警经历,还做过体育记者、银行职员,在37岁时开始写作。《最后的地平线》是余耕创作的第一部刑侦题材小说,近日在接受采访时,余耕说:“从警时积攒下的素材要么过时,要么被人写过,创作‘与众不同’的刑侦小说谈何容易?好在我的创作思路回归到了人,创造一个与众不同的警察,不就是一部与众不同的刑侦小说吗?”

写刑侦题材的小说

有一种“近乡情更怯”的顾虑

问:请您讲一下《最后的地平线》的创作初衷,是什么给了您触动,有了写作这个故事的想法?

余耕:对于刑侦题材的小说,我似乎有一种“近乡情更怯”的顾虑,因为这曾经是我向往并敬畏的职业,但凡要动笔就必须写一部与众不同的刑侦警匪小说。

有段时间,我正在云南采风创作小说《笑苍山》,与云南森林公安干警相处的时间较长。《笑苍山》写的也是一个警察的故事,但是其中几乎没有涉及刑侦,是生活中的警察故事。在与他们的接触中,了解了很多涉及森林以及动植物保护的故事,第一次觉得森林公安的工作竟然也会这般艰辛和不易。于是,在《笑苍山》截稿之后,我便开始了《最后的地平线》的创作,前前后后历时大概有三年时间。

问:最初就想到是双男主的设置吗?范华阳和宋博衍这两个人物最吸引您的是什么?有人物原型或者故事原型吗?

余耕:没有人物原型,也没有故事原型,我是想创造一个我心目中向往的刑警形象。开始写作的时候只有范华阳一个人,当作者和笔下的人物建立起某种联系时,作者便会按照故事里的人物性格去取舍,这也就是创作时候常说的“笔下的人物活了”。当“范华阳活了”的时候,我的很多故事架构就偏离这个人物。于是,我又重新返回头去塑造了一个与范华阳并行的人物:宋博衍。

这两个人不是传统的警察搭档,而是从相互间针锋相对的较量中不断成长,这样的较量从警官学院一直延续到工作、延续到社会,最终延续到了这个故事的结局。我对这个设置比较满意,两个本应该携手作战的战友以一种针尖对麦芒的搏杀形式来诠释了刑警的责任、刑警的信仰以及刑警的底线。这就是范华阳和宋博衍两个主角吸引我的地方。

《最后的地平线》

帮我打开了刑侦题材的一扇窗户

问:您有过当警察的经历,能讲述几个令您印象深刻的那时的故事吗?

余耕:因为我们是企业公安,执法范围和执法权限与地方公安不同,主要是处理淄博矿区下辖的十余万职工家属发生的各种刑事案件。我刚刚入警时的师父姓刘,有一年冬天在淄川西河煤矿发生一起保险柜盗窃案,我们师徒俩有一天晚上要带犯罪嫌疑人去案发现场,结果我感冒发烧了,只有保卫科一名干事陪同师父前往。那个犯罪嫌疑人长得高大壮实,我躺在招待所里担心不已。因为服用了感冒药,我在担心中迷迷糊糊睡着了,还做了一个噩梦,梦见那个犯罪嫌疑人把我师父打死了……醒来后,我便躺不住了,冒着漫天大雪去了案发现场。结果,犯罪嫌疑人的确在路上跑掉了,而且还是戴着手铐逃逸的。那个冬天办案的场景时常浮现脑海里,我对那场大雪印象尤其深刻,我们三个人冒着大雪追上山,最后也没能抓到犯罪嫌疑人。所以,当我写作《最后的地平线》时,我首先想到男人之间的冲突和友谊。

问:创作这篇长篇小说和之前的中篇,对您来说有什么不同吗?写了多久,修改的次数多吗?您觉得这本小说创作的难点和挑战是什么?

余耕:中篇小说相对于短篇和长篇来说更容易驾驭。长篇小说关键要“盘活”故事里的人物,写作长篇小说之前,主角人物会在我的脑海里“塑造”很久,直到我对他非常熟悉之后才会动笔。如果能够做到“盘活人物”这一步,剩下的就是个体力活儿,有足够的气力支撑把这个故事一气呵成。《最后的地平线》在长达三年的创作过程中,修改的次数不多。在创作过程中,难度最大的是我离开警察这个领域太久了。我原先从警的淄博矿务局公安处刑警队也属于企业公安,当时的职权范围和发案类型都有很大局限性,再加上这么多年来法律条文和办案手法的调整和改进,我要不断地跟现在从业的警察进行沟通和核实。

问:写完这本《最后的地平线》,您有哪些收获呢?还会继续创作刑侦小说吗?

余耕:《最后的地平线》帮我打开了刑侦题材的一扇窗户,这也让我有了更多自信能够写作出与众不同的刑侦题材。之后,我肯定还会继续写作刑侦题材,争取再写一部好看的警察故事。

我把自己的单眼皮哭成双眼皮

这是我37岁那年唯一的收获

问:作为一名“跳跃型”“反转型”极强的作家,您是怎么快速进入写作状态的?您37岁才开始创作小说,在您37岁的时候经历了什么?

余耕:我每天只写两千字左右,字数多了便无法保证文字的质量。这两千字结束的时候,必须找到一个特顺畅的“接口”,然后写几个下一段落要写的关键词,让我第二天有所期待往下写。第二天写作之前,我会把前一天写的两千字通读一遍,一是为了修改不当之处,二是为了衔接上今天的气口,加上昨天提示的关键词,我会很快很愉悦地进入今天的写作。

我写作的时间的确很晚,很多优秀作家在37岁的时候已经成名步入文学殿堂,而我还是没有跨过门槛的新人,甚至不知道中篇小说该写多少字。我似乎是突发奇想觉得自己应该写作,就在没有一个字的大纲下开始了创作。

37岁那年是我人生的至暗时刻,甚至比“余欢水”还要糟糕,人生所有倒霉的事情都伴随着“我要成为一个作家”的梦想降临。那一年,我忍受着诸多质疑、白眼和不屑,每天写作到凌晨两三点钟,其中的苦闷只有自己知道。独自写作到深夜的人无比脆弱,我甚至流干了这辈子所有眼泪,我把自己的单眼皮哭成双眼皮,这是我37岁那年唯一的收获。

问:您从事过很多职业,对您来说,写作是否是让您最满意的一个职业?

余耕:在我从事过的所有职业里面,目前来说写作是让我最能充分感受到自由的职业。写作的时候我能感受到创作的快乐,一个恰如其分的词组、一个出乎意料的句子、一个自然形成的桥段、一个意想不到的反转,都能让我感受到创作带来的惬意。

写作,必须一个人忍受长久的孤独和寂寞,换取出版后短暂的成就感和愉悦。所以,我现在的生活中,写作依旧是我最重要的事情。

如果有灵感

我肯定会继续为女儿创作故事

问:《我是夏始之》中,夏始之遭遇父母抛弃、闺蜜背叛、老同学占便宜……为什么您要把她设置得这么悲惨?《以爱之名》描写的爱情婚姻也有点暗黑,对于爱情和婚姻,您是悲观的吗?

余耕:“夏始之”从小就存在我的记忆里,我小时候有段时间生病需要天天打针,为了不耽误功课,父亲让图书管理员杨阿姨天天给我补课。

杨阿姨是个非常温和的人,从来不会发脾气批评我。后来,我听别的老师说杨阿姨是个弃婴,养父母在车站捡到她。养父母没有孩子,他们把杨阿姨抚养长大,还供她读了师范学院,就在杨阿姨师范学院毕业那年冬天,养父母因为煤气中毒双双去世……后来听父亲说杨阿姨的婚姻不如意,离婚后一直独自生活,连个孩子都没有。《我是夏始之》是向我记忆中的杨阿姨致敬的,我试图走进杨阿姨的内心世界去感受她的苦难。

《以爱之名》有些个人主义色彩,关于这个小说背后的成因我会用另一部小说来解释,目前这个小说还在写作中。

问:您曾说过,“我要把此生不敢做的事儿在我的小说里统统干一遍!包括爱情。”请问您已经在小说里完成了哪些您没敢做的事情?

余耕:这其实是一种比喻手法,即写作让我感受到的自由,我能够在某种局限里最大程度地纵横捭阖。读者如果留心的话,可以发现我所有小说从风格到题材几乎没有重样的,我不想停留在舒适区,风格化自己的写作,因为写作的过程也是学习和成长的过程。

问:您曾经为女儿写了《魔伽吒》,还会为她创作别的故事吗?

余耕:如果有灵感,我肯定会继续为我女儿创作她喜欢的故事,而且要配得上我女儿喜欢讲故事的天赋。女儿喜欢编故事,她有七个色彩各异的发卡,她会根据发卡的内容编出七个不同的故事来。幼儿园组织小朋友们讲一个自己读过的故事,女儿报名讲了一个自己编的故事。这让我很是惊喜,因为我在六岁的时候肯定没有这样的勇气。

人工智能在创意方面不可能具备思考和潜意识

我不担心自己会失业

问:您曾经说写作是您的救赎,可否具体讲讲?写完这本《最后的地平线》,您又有哪些收获呢?

余耕:写作最初的时候,也是我生活跌落谷底的时候,但那个时候我不知道自己已经抑郁了。那个过程很漫长,没有人理解也没有人陪伴。我隐约知道自己出了状况,我想自救,于是我开始整天四处打球,想通过运动改善自己的状态,可是精神状况已经影响到了身体。最后我还是依靠写作走出我人生的至暗时刻,所以我说写作是我的救赎。

问:写作对您而言意义重大,那么您希望您的作品给予读者什么影响、力量或帮助呢?有没有读者和您说,您的哪部作品曾经救赎了他?

余耕:《我是余欢水》《金枝玉叶》《做局人》都有过类似反馈,读者会从中感受到一些积极向上的能量,也会做一些如何活下去的思考。曾经有一个江苏的读者在留言里总结过:像金枝一样倔强地活着,像余欢水一样放飞自我,像余经纬一样洞穿世间所有欺骗。尤其是《金枝玉叶》受到很多女性读者的喜欢,有一位女教师因为工作压力过大,她说是《金枝玉叶》陪伴她走出阴霾,而且她表示会像金枝一样勇敢地活下去。我的很多作品表面上充斥着悲剧色彩,但是我总会让读者看见希望,只要他们用心去感受。

问:您心中好小说的标准是什么?好作家要具备什么素质?

余耕:好小说一定会带给读者多元启发和思考,促使读者去找寻答案并尝试解决问题。不管以何种方式和角度讲述故事,好作家的底色一定是真诚的、悲悯的。

问:您下一部作品准备创作什么题材的?目前到什么阶段了?

余耕:我的下一部作品是一个全新的题材,讲述的是民国时代一帮踢足球的男人,这部小说的绝大部分故事背景和人物都是真实的。小说已经完稿了,刚才收到编辑老师的信息,小说已经过了出版社选题会,应该很快与读者见面了。

问:很多人担心未来的人工智能会取代作家,您对此悲观吗?

余耕:拿文学作品来说,就算人工智能能够消化人类所有的文学作品,那还是人类已经写过的作品,而非人工智能的创新。我相信人工智能在算法上会超越人类,但是在创意方面是不可能具备思考和潜意识的,所以我不担心自己会失业。

文并图/商晓艺