放下过天地 却从未放下心中的双桨

“如果在我国做一个调查,一家祖孙三代都会唱的歌有什么?我想《让我们荡起双桨》一定榜上有名。”在首博“园说”展北海公园老照片主题墙前,北京市思想品德特级教师王玲这样说。王玲曾经是一名小演员,在1955年上映的新中国第一部校园题材影片《祖国的花朵》中,她是五甲班那个唯一留短发的小女生。

近日,当年《祖国的花朵》主创人员再次相聚,他们聊起过往,又唱一遍那首曾唱响在无数人心中的歌。他们历经大半生的风雨,乐观面对,放下天地间的烦恼,永远记取60年前那激荡人心的北海公园的双桨。

刘蕙芳:歌曲领唱之后也走上了音乐人生

今年78岁的刘蕙芳当年是《让我们荡起双桨》歌曲的领唱,她也参与了《祖国的花朵》的拍摄,在剧中抢亭子一节中饰演了一名小学生。

和刘蕙芳面对面,她的声音依然脆亮好听,不禁令人在脑海中回荡起悠扬的“让我们荡起双桨”的旋律。因为这一副好嗓子,刘蕙芳小学时就被老师推荐去了中国少年儿童广播合唱团,后来考取音乐学院,一生从事音乐工作。“我小学是在西单第一中心小学上的,现在叫宏庙小学。中国少年儿童广播合唱团招生,是老师带我去参加的,人家一听这小孩儿嗓子特别好,就要我了。后来我一直在合唱团训练,之后才有条件考上音乐学院学习声乐的。”

刘蕙芳就是在合唱团被选去演唱《让我们荡起双桨》的,在新街口电影乐团排练录音。“当时要求可严格了,因为各种技术不比现在,所以录了一上午。工作人员喊:‘小朋友再唱一遍。’我们就再唱一遍。又喊:‘小朋友,别着急,待会儿请你们吃好饭。’”这一场景深深印在了刘蕙芳的记忆中。

刘蕙芳自中国音乐学院毕业后到煤矿文工团工作,刘炽是她的团长、总监。“我现在回想歌声伴随了我的成长,后来我也在学校教过音乐,我希望咱们的学校要重视孩子们的音乐教育。”

赵维勤:中队长成长为科学家

《让我们荡起双桨》同样也对赵维勤影响至深,她当年在影片中饰演中队长梁惠明。她说《祖国的花朵》百看不厌,很大一个原因是喜欢听里面的音乐,每一个场景都有每一个场景不同的音乐,听着就被带到那个情景中去了。

“刘炽叔叔的音乐对我的影响非常大,他的音乐旋律美,有激情,听的时候好像心都被揪住了似的。刘炽叔叔的《一条大河波浪宽》《英雄赞歌》也是让人难忘的歌曲。现在的小孩儿我不知道,像我们这个年纪的人是都会唱的。”赵维勤回忆,“当年我们都叫刘炽叔叔、严恭伯伯(《祖国的花朵》导演),我们愿意跟他划小船唱着《让我们荡起双桨》,这是一种爱,可以回忆当年,也可以述说现在的幸福生活,我们都有这么一种感悟。”

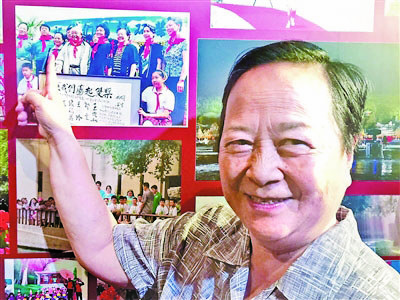

刘蕙芳在照片墙前留影

赵维勤回忆2004年相聚场景

“这首歌确实影响深远,我到德国去,慕尼黑合唱团也唱,国际国内从老到小都知道。六一的时候在北海雕塑公园,我赶上过两次,好多老头老太太在那儿唱,一唱就是三段,一字不差。一唱那些老头老太太就都年轻了,简直就要跳起来了。”赵维勤说着,眼睛也跟着闪出了亮光,她说这是永远不会忘记的童年,一生有这样一个经历,满满的都是回忆。

赵维勤说着拿出几张纸,上面是她根据《祖国的花朵》影片记录的曲谱和歌词。她说电影里还有一首很好的儿童合唱歌曲,但是没有流传开来,“就在影片一开始,孩子们在中山公园的那一段”。赵维勤有听曲记谱的功夫,她说她非常希望能有一个合唱团把它再唱出来。

张筠英:被老师劝学戏剧

张筠英是在演出候场时被选中的,那年她10岁,在培元小学读五年级。当时她参加学校文艺汇演,和同学们在礼堂席地而坐等着上节目。“这时候进来一个胖乎乎的叔叔,他到处转,我们也不知道他是谁,来干什么的。他转转就坐在我旁边了。他看看我问:‘你演什么呀?新疆舞啊!上了吗?’‘没有呐,一会儿上。’他又问:‘你待会儿跳舞的时候我给你照个照片可以吗?’我说可以。他说你这么放心啊?我说我知道你是哪儿的,你是东北电影制片厂的。他的衣襟上带着一个徽章,我看见了。他可能觉得我挺好玩的。”张筠英的回忆仿佛让人看到了礼堂现场。

后来张筠英在导演严恭的回忆文章中看到:这孩子有镜头感,她在我给她照相的时候对着镜头停顿了零点一秒。

张筠英回忆:“开始不是让我演杨永丽,是让我演中队长,因为在学校我也是两道杠,《祖国的花朵》就是本色出演嘛。”当时剧组集中在新街口百花深处,孩子们都住集体宿舍。“过了几天,导演把我叫出去,说给你换个角色,有点儿骄娇二气的杨永丽让你演好吗?我说不好。他问为什么,我说坏孩子嘛谁爱演。”张筠英说着眉毛一挑,小小的“杨永丽”的神态立刻浮现了出来。

张筠英从小多才多艺,在少年宫是舞蹈组的,同时也学乐器。考大学的时候,戏剧学院的老师翻花名册看见了她的名字,就问,这孩子不是《祖国的花朵》里的小演员吗?她报戏剧专业了没有?张筠英当时报考的也是科技大学,想学生物物理,她也是理工科比较好。但是老师找来劝,让她一定要学戏剧,于是,张筠英走上了戏剧之路。

王玲:当老师后也带孩子们来北海

王玲是在天桥剧场参加北京市第一届中小学文艺汇演时被选中的。

天桥剧场是北京市第一座现代化剧场,当时很多部门都向市里申请想在那里进行第一场演出,后来是彭真市长拍板,第一场演出让给少年儿童。《祖国的花朵》的两位导演知道了,便来挑选小演员,王玲初选过关。

王玲当时家住东城区亮果厂,导演也是亲自到她家里征求意见。“先问我妈妈同不同意,又问我去演电影高不高兴啊?当然高兴了!后来我们10个男孩10个女孩一共20个孩子就集中在一起了。”

张筠英指认老照片中的自己

王玲也说,大家都是本色出演。因为剧本很贴近学校生活。“据说作者在小学里体验生活了半年,写出了这样一个切合我们实际的剧本,最初叫《祖国的明天》。其实就是不拍电影,学校也经常在北海公园组织活动,那就是我们真实的生活。”

王玲的初高中毕业照都是在北海照的,退休以后第一次聚会也是在北海,这些都是王玲抹不去的记忆。王玲带来一张老照片,她拿给我们看,照片上年轻的刘炽和几个孩子坐在一条手划船上,刘炽手拿一管小笛正在吹奏,王玲坐在船中央。“这是刘炽叔叔在创作《让我们荡起双桨》,他反复地将两个版本的歌曲吹给我们听呢。”

刘炽:与孩子的感情,贯穿他的一生

《让我们荡起双桨》曲作者刘炽的子女一直致力于整理搜集父亲的曲谱手稿,现在整理出来的刘炽作品目录就写满了好几页纸。其子刘欣欣记得这首歌是刘炽和乔羽的第一次合作,乔羽接这个任务时年仅26岁,刘炽33岁。

刘炽不只是歌曲作者,他的大型音乐作品也很多,还有很多其他儿童音乐作品。“我父亲一生到底写了多少作品,他自己也不知道,可能写完就忘了。他从延安时期就开始写儿童歌曲,在延安鲁艺写的儿歌《小老鼠上灯台》现在还在当地传唱。”刘欣欣当场唱了两段《小老鼠上灯台》,稍有别于我们所熟知的京城儿歌内容,但曲调生动,歌词上口,富有时代特征。

刘炽创作《让我们荡起双桨》的故事流传很广,谈及此,刘欣欣笑着说:“我父亲特别怕水,但是在北海他被孩子们热情地‘拉下水’了。我们知道他怕水的情况,所以也就更明白如果没有孩子的力量感染他,恐怕是做不到的。”

乔羽很佩服刘炽,他曾经有一句话:写东西快不算本事,写得又快又好才行,刘炽就是又快又好。“《让我们荡起双桨》半个小时就写好了,几乎是一挥而就,这也成为中国音乐史上的一个传奇。但是写《上甘岭》电影主题歌时就不是,他和乔羽两人都十几天写不出来。”刘欣欣说。

刘欣欣自己也是学音乐出身,他回忆自己当年陪老师杨鸿年先生出去演出,很多华侨请求能不能演奏《让我们荡起双桨》?杨老师非常吃惊,当天晚上没太睡觉,他给国内打电话找谱子,又自己配了钢琴伴奏,第二次演出时就演出了《让我们荡起双桨》。“我记得当时老华侨们都站立起身,合着拍子,含着泪,唱了两遍。这件事对我的老师杨先生震撼极大,他说我怎么也想不到一首儿童歌曲在海外华人心中已经到了一个神圣的地位。后来杨先生的演唱会返场都会唱这首歌,他也会给大家讲他经历的这件事。”

“父亲晚年一直说一句话:‘我把音乐还给了人民。’他和人民和孩子的感情很深,这种感情贯穿了他的一生。”刘欣欣感慨而道。

“小船儿轻轻飘荡在水中,迎面吹来凉爽的风……”那一首流过时代的歌曲,在清亮的童声中回旋激荡。

文/北京青年报记者王勉摄影/北京青年报记者汪震龙供图/田慧丽