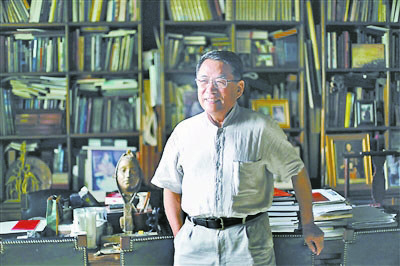

在中国油画院“写生见性——杨飞云油画艺术研究展”的展厅见到艺术家杨飞云时,他正陪同前来观展的杨振宁先生看画。

二人笑眯眯地慢慢走慢慢看,杨振宁先生不时提问,杨飞云真诚作答。看展的人特别多,黑压压地聚集在两位先生身边,却都静静地移动,没有嘈杂。

杨飞云自幼喜爱绘画,历经最艰辛的岁月都不曾放弃。在中央美院师从靳尚谊等先生学习的日子里,他一头扎进“现实主义”,不断吸收西方文艺复兴时期及中国几代大师的营养。素以典雅女性肖像画著称的他,这次却呈现了崭新的“杨飞云”——除了厚重精深的原典临摹,更耀眼的是一系列私藏风景写生。那些风景画,站定,细细看,能感受到人世间的现实与温暖。

6月的一个上午,骄阳下的油画院自有一种清朗。在工作室和杨飞云先生交谈了两个小时,他将有关艺术的表达、对当下的思索、对后辈的希冀,不急不缓地和盘托出,发散出一种沉静慈悲的感染力。

“古人说心中有丘壑,下笔如神赋。巴尔蒂斯说,脱离自然的画家,会渴死在泉水旁。这些都说得非常优雅,非常到位。”杨飞云如是说。

北青报:近十几年来,您为国内外画家做过上百场展览,却一直没有开个展。这次个展是怎样的机缘?

杨飞云:间隔16年的这次个展,发端是中国油画院要推出一个个案研究系列。学术研究展是对一个人全方位的考验——这么多年你在学术上做什么、你的思考是什么、你的成绩在哪里。同行来看的多,有什么问题大家探讨,真正寻找自己的不足。对于我们艺术研究院、中国油画院来说,从思考到实践上,也是想找一个点推动大家的研究。

结果大家都要往后推,总觉得要好好准备准备。这么好的季节,这么好的场馆,这么好的时代,逼得我没办法,我只能先上了。

北青报:怎么会想到“写生”这样一个主题?

杨飞云:本来一开始想的就是只展一个主题——风景。但是大家觉得必须展示全面一点,最后差不多40多年的东西都拿出来了,70年代、80年代、90年代以及2000年以后的。有意识地每个时期都呈现,纵向上尽可能地总结40年来的变化成长。

写生是个很普遍的事情。刚学画的人写生,梵高、伦勃朗、弗洛伊德(即卢西安·弗洛伊德)等大家,最后的创作也都是写生。心灵对大自然和生活有了热爱、有了观察、有了体验,之后才去创作。我现在60多岁了还每天写生。写生不是我要不要的问题,而是必须做的。

北青报:能够看出您对绘画的热爱。走近绘画的经历曲折吗?

杨飞云:我是内蒙古农村的。当了七年工人后,带工资考进中央美院,跟靳尚谊、詹建俊等先生学习。当时油画系招10个人,最后扩招到12个,有30多位老师教。他们都40多岁,正当最好的时候。我年龄偏大,能上学算幸运,又能赶上最优秀的一批老师,后来给他们做助教,也跟着参与油画学会、美院教学的一些事情。教书二十七八年后,又到了中国艺术研究院。本来想当一个纯粹研究性的画家,结果又给压力,让我做油画院院长。

这40年我体会特别深,中国油画积百年来最优秀的五代艺术家之力努力发展,我正好赶上中国油画最蓬勃发展的时期。

北青报:从工人到美院学生,过渡得顺利吗?

杨飞云:其实我压力蛮大的,班上最小的同学季云飞才15岁。我年龄大,又是业余的,过去画得多,但方法上没有经过系统训练,有很多不正确的习惯,如果不扳过来的话,慢慢结了壳就很麻烦。画画那些毛病,我直到进美院两年后才算扳过来,这其中吃了很多苦。

北青报:您怎样看待当下的艺术创作环境?

杨飞云:中国油画艺术家的队伍之大、人数之多,是人类历史上没有过的。这么多人在学习油画、从事油画、关注油画。即便是在欧洲油画最鼎盛的19世纪的法国,当时荷兰的、西班牙的、英国的……全世界的好画家都集中到巴黎那个不大的城市时,也没有出现过中国这么大的人群。

中国现在整个美术平台非常好,有百年的研究、五代人的积累,从最古典到最现代、最抽象到最写实,谱系不可能再宽,人群也不可能再大。

中国当下的绘画必须强调提高水平这条路,而不是追求拓宽。现在已经没有绘画边界上的约束,很多人都是自主性地实验各种材料,或者是把人类历史上的各种风格拿来,进行自己的改造。但是还需要提高,要有深度。

中国文化在过去的100年是很优秀的,尤其是绘画艺术。从文化艺术角度讲,绘画在中国近100年里建立起来的体系、人群、体量和水平,是其他国家无法比拟的。在这种大的背景下,我们有很多优势,绘画在中国人的手里面,尽管有了相当的基础和很大的体量,但仍是刚刚开始,并不是已经完成什么了。

北青报:作为知名的油画艺术家,您认为应该如何平衡商业与艺术的价值?画值钱了,您怎么下笔?

杨飞云:一个艺术家的作品卖得太好了以后,如果他能不变形;一个艺术家太不顺利,如果他能不变形,我觉得这两点是很重要的。比如说有很多画家很顺,像中国的张大千和齐白石的后期、国外的毕加索、马蒂斯。也有一批画家非常不顺,像中国的黄宾虹,国外的梵高、塞尚……但我一直非常清醒的是,美术史是公正的,不顺的画家能做到世界一流,而顺的画家也还是世界一流,这才是根本。看一下周围,稍微卖掉些画就会变形、稍微吃点苦就刹手不画的,都成问题。

画最怕两点。一个是应景之作——你要什么我给你画什么、你喜欢什么我给你画什么。第二种就是看钱画画。画是个精神劳动、精神产品,一个时代能留下来几个画家?上一个100年有多少画画的?宽容点从里面只能数出20个画家。所以有句话是“没有艺术这回事,只有艺术家”。艺术家是什么人呢?绘画激发了梵高,是艺术改造了他。黄宾虹说中华大地无山不美,无水不秀,这是一种情怀,是一种境界。所以说艺术家是在做精神的,如果他自己的精神都战胜不了钱、权,这个艺术家能走多远?那还不如直接去赚钱。因为你有艺术价值,所以才有价钱上的价值。你只要持续观察20年,一流的艺术家就在一流的价格上。那你到底是要当一流的艺术家,还是要当一流的商人?

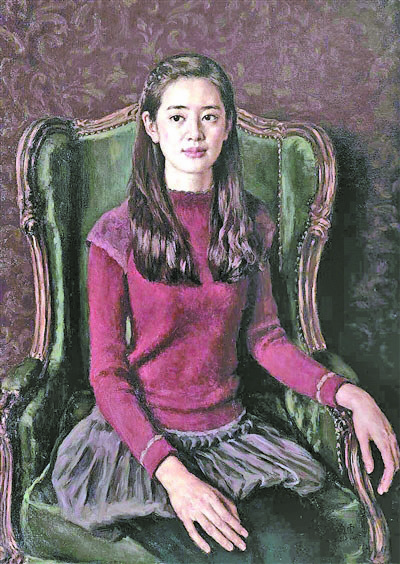

北青报:您早期是以画女性肖像画著称,您的画特别能抓住女性不为人所察觉的那种感性和美丽,特别是画的第一张芃芃,打动了很多人。

杨飞云:他们旁人也说老杨命好(笑)。其实我没有太多的那种选择啊什么的。芃芃跟我学画、给我做模特儿。她本来是学中医的,因为生了孩子以后,除了老跟我出国看画,就是在美院听课,她慢慢改变了,觉得做别的太没意思了。

第一张画的芃芃,当时她才12岁,我在文化宫管美术,她放学来这边学画。那时我还不会画油画,弄了个硬纸板,滚点油漆,然后就画了。

北青报:在油画院也有很多年轻艺术家,您怎样看年轻人的迭代,对他们有哪些寄语?

杨飞云:我上学那个时候,所有的画家都聚集在大学里面教学生。教学会有瘾的,离开学生就感觉枯竭,失去活力。学生和老师的关系不是世俗关系,是学习关系。学习关系可以维持一生,能让人保持一种非常长的艺术生命。

现在的年轻艺术家是特别幸福的,但是他们往往意识不到,于是有些时候信念没有那么强,有时候对画画的热爱也会受到各种各样的干扰。

画画最珍贵的是凝聚精气神,是一种修行的功夫,靠一笔一笔修行到位。现在物质力量很强,再加上网络的影响——比如现在的手机,似乎让你什么都能看到,实际上又什么都留不下,还把你的精气神吸去了,再画起画来,哈欠连天,兴趣就没那么纯、那么饱满。

其实我有一种很酸楚的体会。现在的学术方向和条件环境,放在我们小时候简直做梦都想象不到。比如现在的孩子们,想明天去法国看画或者去意大利写生,都可以立刻实现,而我们是好多年之后才有那个条件。他们网上一点,希腊的、罗马的……能看最好的高清图。而我们那时候,印刷品都是黑白的,还得剪下来贴到本上……

但现在的好条件,也会让一个人对画画没有那么珍惜、热爱。我见过现在有人拿个图片就画,而手机一天可以拍几千张图,这样去创作,挺吓人的。刚才说为什么我的这次展览以写生为主题,其实有一点就是担忧图像对人的影响——把人给带得不好好写生了。

我现在65岁了,我跟他们说,我的兴致不减反增,因为我好像只能干这个。我已经形成了生命的一种常态,好像离开画画我都不知道活着干吗。真正爱画画的人,他还必须得回到这个点上来。

北青报:现在学艺术的人越来越多,您在美院长期带学生,对此有哪些感悟?

杨飞云:一个艺术家必须有三个东西:第一个就是才能,这个才能是上天给的;第二个就是他的热爱和追求。就是说,虽然有天才,但还要看他努不努力,是不是真想做最好的画家、想画出一流的艺术;第三个就是一个人的阅历、修养、行为。

艺术是教不会的,学校只能把一些经验、一些通过训练让每个人都能学会的东西教给学生。真正的悟性或者先天的东西是教不会的,那是人家自己的。对艺术来说,老师就像一个推动者,真正的艺术家不是你能教出来的。

文/北京青年报记者李喆

供图/白明