少小离乡的汪曾祺,在晚年的作品里,写家乡的人和事充满了悲悯感怀,写家乡的食物充满着生的喜悦,乡愁散落在游子的饭桌上,儿时的味道是回家的路。

家乡的醉虾是最好的下酒菜

在汪曾祺眼里,家乡的醉虾是最好的下酒菜。有一年,他的妹夫金家渝先生从高邮到北京,带了一罐醉虾,他一吃就夸好,问从什么地方学来的。金家渝说是学的汪家的,汪曾祺说不错,是小时候的味道。

醉虾是高邮人饭桌上的家常菜,想吃了,便去街头买一捧活虾回家,水冲一冲,搁二红碗里,把生姜、酒、黑胡椒粉、腐乳汁、麻油这些家常调料随手放,用筷子头蘸一点卤汁到嘴里,觉得味道到了就行。

高邮水产丰盛,虾的品质上乘,计划经济时代,采购员到上海撬紧张物资,“上河青虾”是蒲包里必不可少的。上海人喜欢用高邮的青虾做油爆大虾,据说一只虾可以做一碗油爆虾面,也可以当下酒菜喝两三瓶啤酒。

小时候,高邮城里的穿心河里都有虾,捕虾是我们的一项娱乐活动。剪一块家里的帐子布,把米淘箩或者筐子上的蔑条抽两根下来削得合适做虾罾架子,记忆里确实在水电站的杨柳树下捕到不少虾子,至于怎么吃这些虾子的一点印象没有。俗话说,吃鱼没有捕鱼乐,捕虾亦是。

吃淮扬菜的人大多喜欢吃醉虾,我原来单位的司机朱师傅,人家请他到饭店吃饭他只点一个菜,醉虾。这一盘醉虾基本上他包盘,当着众人面吃得飞快,绝对不会杯盘狼藉。一次人家把他吃过的虾一只只在盘子里码成原样,叫来服务员说醉虾里面没肉。服务员不服,说你还没吃怎么就知道虾子里没肉。饭店老板来一看惊呆了,另外送了一盘免单的醉虾。

汪朗先生家的大圆子是谁做的

元宵节是汪曾祺的诞辰,他曾赋诗一首:一事胜人堪自笑,年年生日上元灯。春回地暖融新雪,老去文思忆旧情。欲动人心无小补,不图海外博虚名。清时独坐饶滋味,幽草河边渐渐生。

这一天出生的人,在高邮会有大元子、大圆子、喜子、灯喜子之类的昵称。

圆子在我们家分大圆子和细圆子。细圆子是实心的,伴着长寿面做生日的时候吃。而我更喜欢有馅的大圆子。做圆子不论大还是细,我母亲都叫作“搓圆子”。在高邮,把促成别人好事的过程也叫搓圆子,意思在于要下一番功夫。

年三十的晚上,北方人包饺子的时候,母亲便开始搓圆子。圆子搓好了放一张小桌子大的竹匾里,满当当的,排成一朵花似的。

包进馅捏起来的只是一团,在母亲手里搓啊搓,要搓到滚圆的,搓到表面有一层照见人脸的光泽。儿时的我喜欢围着放圆子的竹匾转,左看右看,看哪些圆子上有母亲的掌纹。父亲会借这时机开导我和弟弟,说做人要像圆子一样圆巧,肚子里要有货色,要经得起煮而不烂。我是记住他教诲的,多年以后的今天我想,元宵大概是中国最代表中庸思想的食品。

好多年里,父亲大年初一早上三件事,放炮仗、烫干丝、下圆子。

大圆子我最多也就是吃四五个,油糖的包荤油丁、白糖和碾碎的台酥捏成的馅心,咬破绵软又含韧劲的圆子皮,油香就在嘴里漾开。特别是咬开油丁的那一霎,感觉很Q,舌头随即被醇的滋味热烈包裹起来。吃荠菜大圆子没有烫嘴之虞,可以一咬一大口。从糯香到茶干、开阳、咸肉,直至荠菜碎,有着各不一样的层次,经浅浅的麻油香一撩拨,在嘴里开放出礼花般的芳鲜。

有一天,我在北京的超市里买了糯米粉和湾仔元宵,将薄皮的湾仔元宵做馅,外面裹上糯米面搓成一个个大圆子,剩下的糯米面我在里面包了高邮的咸鸭蛋黄。

看着做好的大圆子,我开始发呆,非常非常想过世的母亲。要是能再有一只母亲搓的、带着她掌纹的大圆子在我面前,我一定是舍不得吃的。

我也想什么时候问问汪曾祺之子汪朗先生,他们家的大圆子是谁做的。

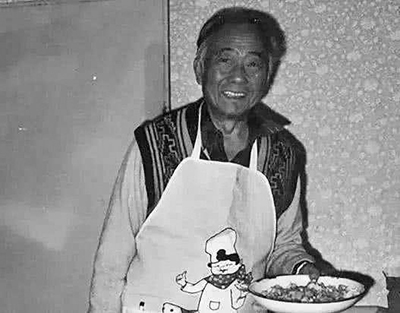

慷慨的汪朗(右)送我一只汪老用过的汽锅

大咸菜是汪氏家宴的招牌菜

汪曾祺在《故乡的食物》里写道:我很想喝一碗咸菜茨菇汤。我想念家乡的雪。

高邮咸菜茨菇汤里的咸菜有点特别,区别在于它的大和品种的稀罕。在高邮,这种咸菜被叫作大咸菜。

大咸菜也就只有江浙皖一带有,因为腌制的高帮青菜在初冬长成,气候寒冷的地区菜棵都比较粗短。高帮青菜在我们高邮被叫作“大菜”,盛产在城南郊,那里有一处菜地是黄土地。文友蒋成忠过去住在那里,家里大概也种过这种蔬菜。他说大菜有二矮子和高子白之分,二矮子粗壮多叶,而高子白梗长叶疏,一棵青菜能长到五六斤重,腌菜以高子白为佳。二矮子腌制后煮梅干菜。高子白这个菜种好像是高邮特有物产,他处少见。一夜秋风寒潮后,晴天丽日,市场有压煞街的。

小时候家里腌大菜是一件大事,在北风吼起来的时候母亲就和父亲商量:“今年腌几担大菜?”

刚腌成的大咸菜最好吃的是菜心,切碎了拌上辣椒酱,淋上麻油,嘣脆透鲜。但好吃也就是一阵子,慢慢的大咸菜便成了我们深恶痛绝的东西。

父母亲是双职工,他们每天中午回来要踩着点给我们姐弟四个做饭,从咸菜坛子里掏一棵咸菜出来做一样菜是最顺便的。于是,咸菜豆腐汤、咸菜炒茨菇、咸菜炒百页和难得的咸菜煮小鱼便是我们家一冬天的主打菜,直吃到第二年的老春初夏,把我们的脸都吃绿了。

慢慢地,大咸菜从我们的生活中淡出了,主要是生活水平的提高,餐桌上的菜肴越来越丰富。

高邮有一位叫吴本荣的乡村教师,烧得一手好土菜,城里的大厨都跑到他那里去吃。老冬到初夏他用咸菜做系列菜。我最喜欢他的一道“咸菜迷小鱼”,透鲜的咸菜煮透鲜的小鲫鱼——草鱼头子。到底是语文老师,“迷”这个字用得太好了。

这道菜汪老也特别喜欢。民间有说,他曾经用这个菜招待上门的高邮领导,时过境迁,现在的领导们都喜欢这道菜,是汪氏家宴里的招牌菜。

我有一只汪老用过的汽锅

我第一次吃到汽锅鸡是1986年,评论家王干先生的家还在高邮,住在百岁巷一间有年头的老宅子里,一间很小的廊房做厨房,也是熬夜写作的地方。一天午饭后,我去王干家约周末的聚会。说聚会其实就是一帮文友以文学之名行喝酒之实。他说我可以尝试一下做汽锅鸡给大家吃。

“你吃吃看,好吃不好吃?”

面前矮桌上的紫砂缽盖子揭开,扑面而来一股浓郁的醇香,看里面清亮亮的半缽汤,有十来块鸡肉,他用筷子夹了一块给我,鸡肉到嘴里,我哪里顾得上说话,确实好吃,比炖汤的鸡有味,比红烧的鸡还香,难以描摹,吃了半天嘴里还留有滋味。再去打量这只紫砂缽,觉得形状有点怪异,缽中央有凸起的带孔椎体,王干说汽就是从这里上来,再蒸到鸡肉上,不放一滴水。我问了具体做法,并不复杂,剁块鸡肉夹米葱和姜片在锅内码好,搁点盐,淋点浓香型白酒,扣好盖子上做汽的锅蒸。便决定借王干的汽锅回去,做一道让大家惊艳的菜。

没想做的时候竟然受了惊吓。家里没有蒸笼,在炒菜锅里放半锅水,用一把筷子架住汽锅。一会儿见气孔里冲出气以为万事大吉,开大火猛蒸。估摸水快脱的时候往里加水,哪知道冷水下锅,一两分钟后便爆发了很大的扑通声。当时我的脸一定吓白了,以为锅坏了,汤泡了。关火打开锅盖,见锅还是整的,鸡肉鸡汤还在里面,并没有坏。舒一口气,汽锅鸡端上桌,大家吃了都夸好,只有我吃不出味来。聚会散了以后赶紧把汽锅洗干净,在灯光下仔细查看是不是有裂缝,好在汽锅完整无缺。我紧张的是,锅坏了不知道什么地方能够买到。

后来我托人在宜兴带回来一只紫砂汽锅,自己的东西怎么用都自在,我用它蒸鸡也蒸鸭,最是味好的还有汽锅五花肉黄鱼鲞。汽锅菜系成为我们家待客的拿手菜。

汪曾祺在西南联大读书时就开始吃汽锅鸡。现在汽锅鸡也数云南的最有名,红河州的建水县因为产紫陶汽锅,汽锅菜很有名,当地有汽锅宴,所做的汽锅鸡被食界赞誉为“醇香柔嫩”。

汪曾祺子女将汪老书房整体捐给了家乡高邮,搬迁的时候我见到他们家厨房里的老物件,汪老做饭用过的厨具、吃饭用过的餐具。我试探汪朗,用一套德国厨具换不换?他斩钉截铁地说:“不换!”不过,慷慨的汪朗送了我好几样,其中就有一只汪老用过的汽锅。我没有挤地铁回家,小心翼翼地抱着这只汽锅打车。

汪曾祺是一定写进中国文学史了,这只汽锅,与他一篇文章有关,是他用过的器皿,会成为文物吧?我看见放在橱柜里的汽锅,难免要想它对我的意义。

高邮文学青年冯长飞是个汪迷,做餐饮的他特别迷恋汪老“吃过的,做过的,写过的高邮家乡菜”。为此他开了一家文化主题餐厅,请亦是美食家的汪朗做顾问,主打“汪氏家宴”,汽锅鸡是他们的招牌菜。

餐厅开业前我与汪朗先生商量,能不能由他出面,将汽锅转赠给汪味馆。细究起来这很没道理,我把他赠送的珍贵礼物送给别人,还要请他去做。好在他能理解我的良苦用心。

开业典礼上,汪朗将这只家传的、汪曾祺用过的汽锅送给汪味馆,他为能够与高邮父老乡亲分享口福而高兴。我更是希望这只被汪味馆作为镇馆之宝的汽锅,能使“汪味”醇厚绵长,成为高邮这座历史文化名城特殊的物质文化遗产。

文/图王树兴