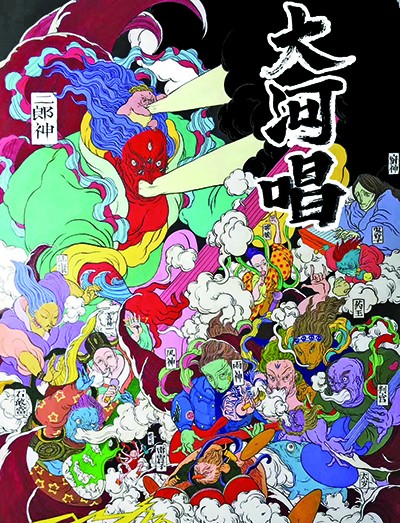

《大河唱》是音乐纪录电影,它记录了从大河边走出的当代艺术家苏阳(更多人知道他是民族摇滚音乐家),和四位固守土地的民间艺人——陕北说书人刘世凯、花儿歌手马风山、百年皮影班班主魏宗富、民营秦腔剧团团长张进来,他们之于彼此的滋养,以及各自与生活酸辛备尝的交手。

《大河唱》的三位导演之二——1989年生、广东海边长大的柯永权,和1992年生、从幼儿园读到博士没离开过北京海淀区的清华大学交响乐团小提琴手杨植淳,他们带着彻夜剪片的困倦,娓娓道来“折磨”了他们三年的《大河唱》,眼中依旧闪耀着光芒。

我们拍了整条黄河

北青报:先介绍一下怎么跟《大河唱》结缘的,好吗?

柯永权:毕业之后我一直在拍纪录片。到2016年老雷找我来做这个项目。当时我在上海,在电视台有一份工作。为了专注投入,我就把工作辞了。《大河唱》严格意义上算我第二部纪录长片。从2016年开始,前期拍摄的时候我既是导演又是摄影师,到后期还参与了剪辑,基本整个流程下来我都经历了。

北青报:这个纪录片的缘起是怎样的?

柯永权:苏阳2016年的时候有了一个叫“黄河今流”的艺术计划。这个缘起就是老雷跟苏阳、路伟(《大圣归来》出品人)他们几个人聊天的时候,说起来要做个片子。但那时候只知道要做一个这样的片子,要怎么做,要拍什么人,都没定下来。

北青报:我看到的资料是说:“拍摄之前,参与《大河唱》的学者和导演,都没有对这部纪录片预设拍摄方向,而是在与拍摄对象同吃同住的一年多中,记录下他们在这一年中的日常生活的碎片和素材,等着它们慢慢自然发酵。”

柯永权:我们还拍摄了整条黄河,从源头到入海。

北青报:嗯,片子里那些大美空镜,雪落无声的大河。

柯永权:我印象最深的拍摄经历,是在黄河源头。那个黄河源头是一个无人区,里面只有少数几户藏民,跟他们的羊和牛住在一块儿。离源头最近的地方是星宿海。

每一个人身边都有一条大河

北青报:然后呢?

柯永权:然后我们拍完星宿海继续往下游走。黄河源头有两个特别大的湖泊,一个叫扎陵湖,一个叫鄂陵湖。黄河源头的这条河流叫约古宗列曲,它流入扎陵湖的时候,会有一种河流入海的景象。所以那个地方我们想去拍。

那天我们提前一天住到了一处藏民的家里,扎加村的村长叫扎西,我们住在他的帐篷里。反正那天也没怎么睡觉吧,我很早就起来,我们开始顶着月光往山上开。

我们那个小破车开了很久开到了一个山坡的上面,我们下来一看,那个瞬间我记得很清楚。下车之后看到山坡往东有密密麻麻的河流形成的网络,还有很多密密麻麻的水滩,远处是一个很大很大的湖,大得像大海一样。东方这时候太阳还没有出来,但是有那种蓝黑色的光,所以我们能通过湖面和河流的水面看到非常平静的像一面镜子的那种画面。那一刻,我们所有人都惊住了。我们从来没有想象过它的源头是这个样子。那一瞬间真的觉得这条河流特别伟大。

北青报:好动人。

柯永权:我们就这样一直往下,一直拍到黄河入海口。这个片子最后那大片芦苇,就是在黄河入海口拍的。以前我从来没觉得黄河跟我有什么关系。我是广东人,在海边长大。但有了这次拍摄,我不光对黄河,对所有河流的感觉都不一样了。今年春天我回家,沿着老家那条熟悉又陌生的河走了很久,给她拍了一些照片。当我第一次如此认真地审视这条河流的时候,我才意识到,其实每一个人的身边,都有一条大河。

再听苏阳的歌我们都哭过

北青报:除了黄河,你还负责拍苏阳的部分,对他什么感觉?

柯永权:后来我自己回头分析这个事儿,苏阳为什么会关注到西北当地那些民间的音乐,我觉得他是在寻找一个自己的根。对于西北来说,他本身是一个外来人。他从小在浙江生活了七年,到了西北他身边住的都是来自全国各地到宁夏支边的工人、建设者,宁夏对于他,也不是像家乡那么一个地方。

人到一定年纪都会有那个焦虑,不知道自己从哪儿来。我觉得他可能是从那时候开始有意识去听当地的民众会唱什么,从这些东西里他能够获得一种安全感。所以他后来就去了西北各地,包括到西海固那样最穷的地方去采风。纪录片里那四个人都是他在采风时认识的。通过采风他拿到这些一手的资料,进行再创作,等于完成了一次转化,再唱给他的乐迷,他是这样开始创作的。

北青报:挺好的。所以他那种音乐,蛮有生命力的。

柯永权:因为那种民歌本身已经有很久的历史,民歌从千百年前到现在发生了很多变化,然后他又进行一次等于是“回炉再造”之类,我觉得这能够使它们的生命力一代一代往下传。

这个东西怎么说呢,也不能说得很伟大、很矫情,但就是很动人。我们俩都听哭过,就听苏阳的歌我们能听哭。这个是之前没有过、没法想象的。

单说音乐的话这个片子就很小

北青报:那苏阳跟这四个人的关系,是一种什么感觉呢?

柯永权:苏阳讨厌“采风”这个词,他与民间艺人的交往,是一种类似于朋友的方式。每次苏阳去说书艺人刘世凯家前,都会在小卖部买上两瓶酒、一箱牛奶拎过去。让我想起小时候和大人走亲戚时的情景。

刚才您说看了片子,感觉是讲苏阳和他的“营养”。这个肯定是没问题的,肯定是有这部分。我们当时考虑的更重要的是,这四个人,包括这个片子里出现的很多别的面孔,是苏阳歌里所歌颂的人,是他歌颂的对象。这个反倒可能是剪辑的时候,对我们思路影响更大的一点。

苏阳会有意识地邀请他们来进行一些演出,比如老魏、老刘到北京来演出。还有比如苏阳到宁夏唱那个摇滚音乐节的时候,会邀请他们来做观众啊。我觉得怎么说呢,苏阳跟他们并不能说是很熟,我觉得更像是西北男人和男人之间很微妙的一种联系。

北青报:我喜欢他跟老刘的小孙女在一起那段,小孙女问他怎么写歌词。他回答那几句我觉得挺有感觉的。

柯永权:他后来看到片子跟我说,其实写歌词远没有那么简单,但对方是个小孩子,我就得用小孩子的方式跟她说话。

那段其实是这么一回事情,老刘其实是一个非常孤独的老人,他平时一个人住在他特别杂乱的家里。那天他的小孙女得知苏阳要去看老刘,她跟老刘说“爷爷我也要过去,我也要看苏阳”。平时老刘基本还是一个人生活。就因为苏阳到来,给他带来一个小孙女,带来片刻的欢乐也好,慰藉也好。你可以看到最后小孙女唱苏阳的《贤良》时,老刘看小孙女的眼神,我觉得那是一种很复杂的眼神,不光是慈爱,可以解读的东西很多。

刚才杨植淳也说了,这个片子,音乐就是我们外在的一张皮,如果单说音乐的话,这个片子就很小了。

西北的风沙烈日让人感觉很踏实

北青报:另外这位杨导演,你最难忘的拍摄经历是什么?

杨植淳:在《大河唱》中我是担任魏宗富(百年皮影班班主)和马风山(花儿歌手)组的导演。我特别记得第一次去魏宗富家是在一个晚上,当时是他刚在镇子旁边的一户人家演出完。他收拾好他的东西,把他所有皮影的装备绑在三嘣子后面,我跟我的同学也坐上了他的三嘣子,跟他骑车一块儿回家。

车子从211国道走上了一条小路,开始进山,在山路上走了大概有三四十分钟的时间。车子渐渐驶离那个镇子之后,镇子的灯光看上去越来越暗了,那个时候你会发现天上月亮实际上特别亮。那天正好是农历的十五或者十六那样一个日子,所以月亮也特别圆,能把整个大山都照亮。那个山照出来是那种淡蓝色的样子,那些纹理、沟壑也非常清晰。当时有特别温柔的感觉,西北,跟我之前的想象或者说跟我看到过的一些呈现是非常不一样的,第一眼看见的西北,它给我展现了温柔的一面。这也是至今都让我十分记忆深刻的。

北青报:拍纪录片很辛苦哦,是吧?

杨植淳:这个辛苦是我们津津乐道的。民间音乐的最大魅力或许就在于,通过它你不仅听到了音乐本身,也看到了孕育它的原始土壤,以及同样生根发芽在这片土壤上的人们。当我听到皮影戏,或者听到苏阳《喊歌》中和皮影戏相似的唱腔时,我会想起老魏,想起西北的风沙烈日打在脸上的感觉,这种感觉令人踏实。

文/北京青年报记者吴菲